“白云”深处有人家

——一条最美农村路带出多少新景

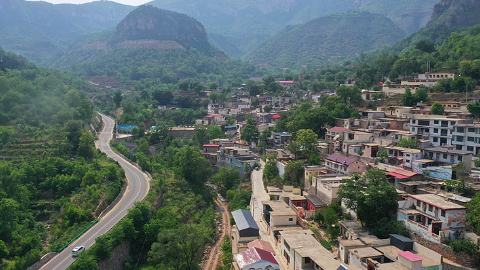

5月24日航拍的白云大道。樊连贵摄

阅读提示

5月17日,武安市白云大道从250多条路中脱颖而出,获评2023年全国“十大最美农村路”。

白云大道,全长仅22.32公里,却一路穿山越岭,连通了公路大网难以触及的“白云深处”。这条路,打通了两个乡的山川阻隔,惠及4个乡镇130个建制村的10余万群众,引领带动沿线特产店、生态园、农家乐等300余个。

这条最美农村路,给白云深处的人家,带来哪般不一样的人间烟火?又串联出一幅怎样的乡村振兴新景?

5月23日,王苏霞正在制作拽面。河北日报记者 周聪聪摄

网红面馆

这恐怕是一家最不像饭馆的“饭馆”。

5月23日,武安市活水乡白王庄村。

一栋普通的农村二层楼,除了门口一块红底招牌上写着两个大字“拽面”,看不出任何饭馆的模样。走进里面,屋子仍保持着原有的起居室格局,只是将原来的床和沙发搬走,换成几张简易长条桌儿。

但这并不妨碍它火出圈。

自2019年白云大道开通,这家距离大道只有1000多米的面馆,便成为远近闻名的“网红店”。就是龙年大年初一,还有河南游客打电话预约来吃拽面。

对于守着自己家就能当上“掌柜”,还经营出个“网红店”,51岁的店老板王苏霞直言“想都不敢想”。

地处太行深山区的白王庄村,位于活水乡白云川的最深处,是青崖寨国家级自然保护区的核心区,但这里的好山好水好风景却长期不为外人所知。

“路没通时,村里很闭塞,我几乎没咋出过村。”王苏霞说。

为了生计,王苏霞的丈夫常年在外地工作,她平日里除了拉扯三个孩子,就是到山上种点儿地。

白云大道修通后,武安市将白王庄村作为重点来打造,开始布局适宜休闲旅游的“颐养小镇”。

这个养在“深闺”的小山村,吸引的游客越来越多,王苏霞也从中瞅准了商机。

白王庄广场是村里最宽敞的地方,正位于王苏霞家门前,游客来了都是把车停在这里。

“这么多人来山里玩,总得吃饭呀,可当时村里连个吃饭的地方都没有。”于是,王苏霞的拽面馆开张了。

靠着纯正的农家风味和10元管饱的实惠价格,面馆的生意越来越好。“人最多的时候,家里坐不下,能坐满整个小广场,不下150人。”后来,王苏霞一个人忙不过来,面馆还招了两个服务员。

“现在一年纯收入有四五万元,家里零花就全都够了。”经营面馆后,王苏霞这样一个农村妇女,渐渐成了家里的经济“顶梁柱”。

一大早就去山里采野菜,中午忙饭馆生意,下午到地里打理种的豆角、土豆、南瓜,一直到天黑才回家。王苏霞每天的安排很充实,似乎有使不完的劲儿。

“原来,生活只有家和孩子,日子一天天、一年年都一个样。但现在,感觉每天都新鲜,每天都特别有奔头。”挣钱之外,王苏霞觉得自己的生活也变得多彩。

自打开了面馆,王苏霞的朋友多了起来。有客人将她拽面的视频发到抖音上,收获了2000多个赞,这让王苏霞很吃惊,“比我自己发的视频点赞都多。”甚至有次她到武安游玩,在街上还被一个曾到面馆吃饭的客人认出来。

“再过两年,孩儿他爹就从陕西榆林的煤矿上退休了。”王苏霞说,到时候有了帮手,她想干的第一件事,就是把面馆装修得像模像样的。她还计划着,把家里的老宅子收拾出来,开个吃住游一体的农家乐,真正把白云大道的“流量”变成“留量”。

5月24日,张海良将晒好的老陈醋分装到塑料桶里。 河北日报记者 周聪聪摄

米醋飘香

5月24日,白云大道入口处的张家米醋特产店门口,迎来5位从河南鹤壁赶来的顾客。

此次,他们专程驱车160多公里来到这儿,目的非常单纯,就是来买醋。

“白云大道刚开通时,我们来这里旅游买了一次,四年多了,家里一直是吃张家米醋,每次来都是买上一年的量。”一位陈先生说,这次他们除了买自家吃的,还打算送朋友,每个人的购买量都得论“箱”起步。

一瓶醋,缘何有这么大的吸引力?

采访中,记者恰好赶上了张家米醋店“制曲”。

伴着震耳的搅拌机运转声,小麦、大麦、黄豆、大豆、豌豆等原料和水经过充分搅拌,在模具里,被压成一个个砖头大的长方块儿。

“曲制好后,还要经过蒸料、发酵、熏缸、淋缸、过滤等环节,才能制成成品醋。”张家米醋店老板张海良说,“不管是原料还是工艺,我们的醋保证是地地道道的古法酿造。”

张海良今年60岁,2009年结识了邯郸市级非物质文化遗产项目来兴香醋的代表性传承人李来兴,学了这一手古法酿醋技艺。

2019年白云大道开通,抢占大道入口处“C位”的张家米醋店,买卖愈发红火。

“天津、上海、河南、山东,最远还有新疆的。”打开微信,张海良向记者展示“天南海北”的通讯录。凭借游客的口口相传,张家米醋虽然不走经销渠道,但年产40吨醋不愁卖。

张海良有一儿一女,儿子天生残疾,靠着这家特产店,“养活一家8口人不成问题”。

“酒香也怕巷子深。要是没有白云大道,我们的醋再好,外地人也不知道。”张海良说,活水村一带酿醋历史悠久,米醋称得上是当地的土特产。可在路修通前,一直都是本地人酿醋本地人吃。

路不通,困住的何止是醋。

张海良是活水乡井峪村人。井峪村曾是一个封闭的小山村。20世纪80年代,当地修了8年才凿开了一个出山的土隧道,但路面很窄,运货的大车不易通过,山上的核桃、板栗、苹果等土特产虽然品质上乘,但就是烂在树上运不出去。

白云大道开通后,连接大道和村子的井峪隧道现已修通,新隧道又敞亮又安全,村里与外界的交流终于畅通无阻了。

“现在路通了,我们的醋打了个‘头炮’,算是走出去了。”张海良希望,村里更多的土特产也能像他的醋一样,搭乘白云大道的“快车”走向远方。

茶园创业

5月24日,把车停在白云大道路旁——活水乡宅清沟村西的一块空地上,王红斌开始向记者描绘他的蓝图:“这里,我们将建一个连翘制茶厂,占地面积4.6亩,前期的项目立项已经完成,目前正在办理用地手续,顺利的话,今年秋天就能赶上制作一批红茶。”

王红斌今年54岁,是宅清沟村人。

宅清沟村处于活水乡和管陶乡的交界处,本以为是个通达的位置,却因为三面环山,成了条“死胡同”。因为路不通,宅清沟的发展也被“锁死”在小山沟里,找不到产业支撑。

没办法在家门口就业,王红斌20多岁便出去闯荡。经过一番打拼,把建材生意做得顺风顺水。

可每次回老家,王红斌看到宅清沟还是那么闭塞落后,心里不是滋味。

“关键就是没产业。山里有那么多好东西,怎么就不能变成产业呢?”王红斌决定试一试。

2000年,王红斌在村里承包了一个山头,开始第一次返乡创业。

“当时板栗特别值钱,我看人家卖板栗,手一捧就是一斤,能卖8块钱。”于是,王红斌在山上种了五六百亩板栗树。

可接下来的事儿却完全出乎他的预料。

“山上都是荒坡,连路都没有,收了板栗,还得靠牲口驮下山,三马子都走不了。”王红斌说,加上除草、修剪等环节,卖板栗的钱连人工成本都不够,更谈不上板栗深加工了。

白云大道开通,宅清沟隧道打通,村里到管陶乡原本40多公里的路程,被缩短至12公里。

王红斌苦等的产业“东风”来了。

“路一通,带来的是车流,也是人流,可干的事儿太多了。”这次,王红斌的创业规划是现代茶园。

太行山区是连翘道地药材主产区,而宅清沟村一带的野生连翘面积非常大,每年春天,盛放的连翘将这里的大山装扮成一片金色花海。

当地的资源禀赋,让王红斌看到连翘能够延伸出的产业链条。

“去年,采购商到村里收连翘,都涨到30元一斤了。”王红斌解释,一棵连翘,只有最嫩的连翘叶才能制成绿茶,所以茶厂运转起来后,需要的产量是非常可观的。届时茶厂所需的连翘叶,将主要靠流转村民的山地种植,或收购村民采摘的野生连翘叶,“无论哪种方式,都能促进村民增收。”

去年,王红斌专门到南方考察了茶园,当地的观光式茶园让他深受启发。

“我们已经在山上打了深井,建了蓄水池,现在正在抓紧整修步道,基础设施将逐步完善。”茶厂建成后,王红斌的投资重点将转到茶园,争取将种茶、制茶和旅游、民宿等融合起来,拓展多种经营业态。

王红斌表示,茶园建好后,就能实现种、产、销一条龙,“全村人都能纳入我们的产业链,村民在家门口就能实现就业。”

岩角古村

一个弯,两个弯,三个弯……

从白云大道拐上一条水泥岔路,汽车在坡度70多度的山路上憋足了劲儿往上爬。体验了短暂的“山路十八弯”,记者终于来到了管陶乡岩角村。

岩角村,真是高山之巅的一个“角”——这里平均海拔约1000米,是武安市海拔最高的行政村。

这样的海拔,赋予了岩角村得天独厚的“视野”。

站在村口的观景平台,面朝巍巍青山,朝阳湖如碧玉镶嵌其间。身后,一座座石头砌成的院落就着山势,错落而上。

这一切,都成为吸引游客的招牌,岩角村也成了当地知名的“星空露营”基地。不久前,岩角村还被评为“武安十佳网红打卡地”。

“没有白云大道,这个古村就没了。”站在观景平台,岩角村党支部书记申燕军说,原来村里人要出去,得先走到山脚下朝阳湖大坝那里的车站,“直线距离也就2.5公里,可年轻人走得快,走到那儿也得接近一小时。”

时间久了,出去的年轻人回来的少了,岩角村渐渐成了“空心村”,常住人口只剩下不到10口人,村里杂草丛生,一度荒芜得不成样子。

白云大道开通后,岩角村这个大山深处的“世外桃源”渐为人知,不断有游客开着房车前来露营。

受到启发,岩角村建起了小卖部,打造了“星空露营”基地,“五一”“十一”等节假日每天客流量超千人次,大大增加了村集体收入。

由“空心村”变“网红村”,游客的到来,为岩角村的乡村建设增添了动力。

岩角村有200多年历史,保留有清朝时期石质房屋20余栋60余间。申燕军说,因无人居住,这些房屋很多都已出现不同程度的破损坍塌。而且原有的街巷布局很窄,不再适合现代的居住要求。

2020年,在村“两委”班子带领下,岩角村人居环境整治拉开序幕。

改变,自此开始。

昔日高低不平、杂草丛生的小路,被一条条平坦宽阔的石板路代替,百年的榆树有了“身份证”,清代的石屋有了“说明牌”。

曾经,山里的村民大多就地取材,用玉米秸秆、木头等取暖、做饭,吃水需要用桶挑,现在家家户户通上了自来水,用起了清洁煤,村里每隔一段距离就有小型的水冲式公厕。

申燕军说,除打造露营基地外,岩角村还计划整合村里的石屋,推出石屋民宿。现在,已经有3户村民回村改造民宿。

“年轻人开始回来了。”每迎回一位村民,申燕军都觉得离自己的梦想又近了一步。这个梦想就是,让在外边的年轻人愿意回来,把古村的历史文化保护好传承好。(河北日报记者 周聪聪)