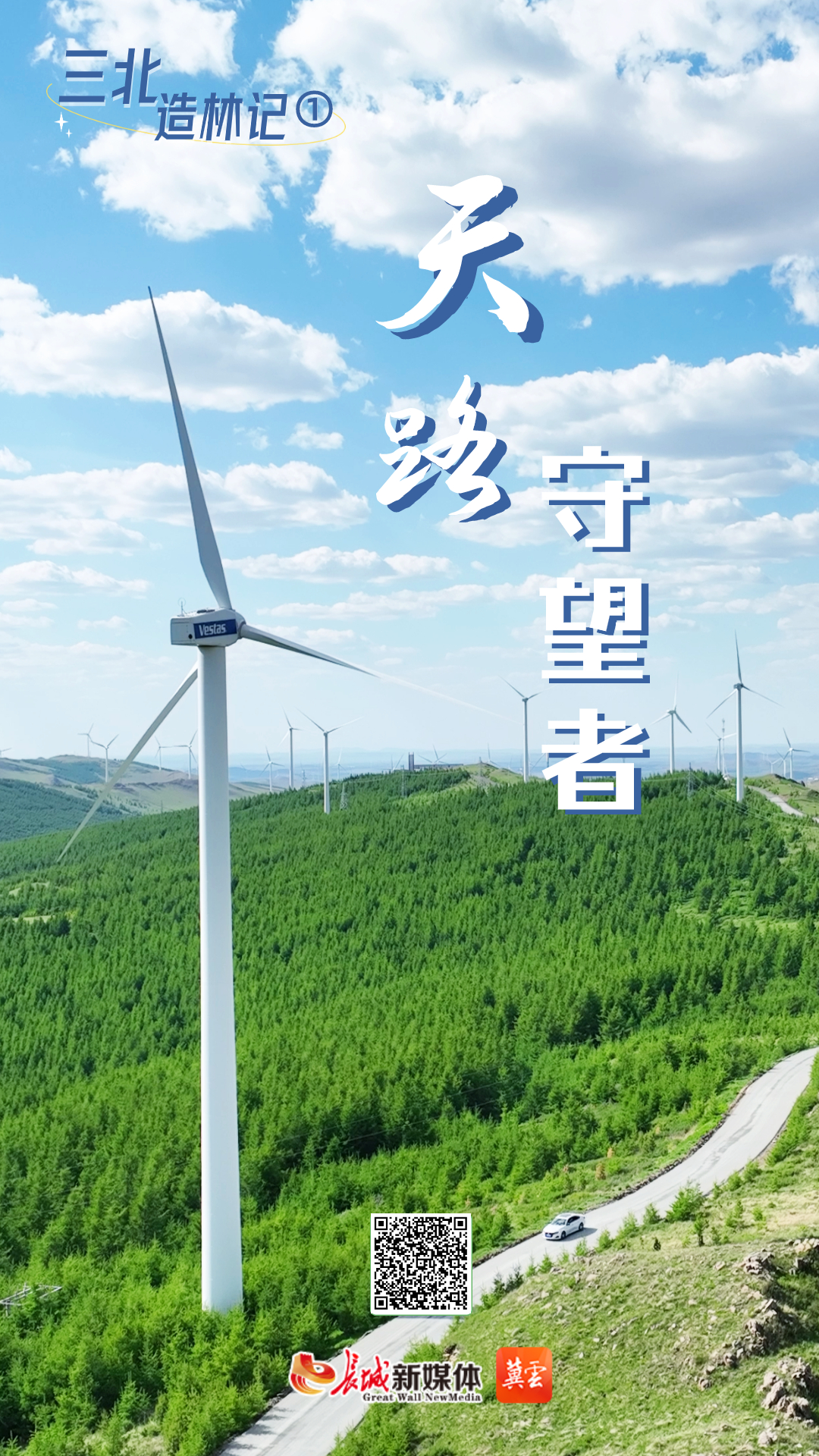

盛夏六月,穿行在张北草原天路,沿线山高坡陡、沟壑纵深、景观奇峻,一幅百里坝头风景画卷徐徐展开。

草原天路,2011年底建成,全长132.7公里,后来延长至现在的323公里,被称为“中国的66号公路”。

夏日的张北草原天路绿意盎然。吴孟忱 供图

但早在24年前,这里还曾是一片荒山荒坡。有着上百年历史的张北县油篓沟镇黄花坪村,是“草原天路”西线入口的第一个乡村。这里的人见证了草原天路从无到有的过程。

“2000年之前,我们这里的老百姓大多数靠种土豆、莜麦为生。不光没有路,就连林草资源都很匮乏。”58岁的黄花坪村党支部书记郭铁壁回忆道,那个时候草原天路沿线只有一些自然生长的草地和树木,大部分土地都被老百姓用来种庄稼,坝上气温低,一到冬天,到处都是光秃秃的。

黄花坪村党支部书记郭铁壁(左)实地查看旅游项目准备情况。长城网·冀云客户端记者 王守一 摄

河北省环绕京津,是全国土地沙化、荒漠化较为严重的省份之一。而张家口市位于河北省西北部,是“三北”工程中重要的一环,沙化非常严重。1978年,三北防护林体系建设工程启动实施。1982年,张家口市列入三北防护林建设体系一期工程。

张家口市林业和草原局生态保护修复科副科长李洪军告诉记者,为了改善当地的生态环境,20世纪80年代,张家口市林草局逐年逐步在草原天路两侧进行植树造林。截至目前,草原天路沿线完成造林近10万亩。

草原天路地处坝上,全年无霜期仅有100天左右,植物真正的生长期只有七八十天,因此,在这片土地上搞好绿化造林,难度之大不言而喻。

“种树的时候,在钩机上不去的地方,我们一线的林草工作者就人工挖坑,乱石多的地方进行换土,采用人工或者骡子运苗的方式攻克了一个又一个困难,才换来了今天的美好画卷。”李洪军说。

依托丰富的林草资源,2011年草原天路建成,既解决了把农民的土豆拉出去卖的难题,又能让坝头沿线的风光把游客引进来。一道道绿色屏障从草原天路沿线展开。

为了让草原天路释放出更大的生态价值,2017年以来,张家口市林草局高质量实施了京津风沙源治理、张承坝上地区植树造林、京冀生态水源林等国家重点项目,累计完成营造林1534万亩,治理退化草原158.57万亩,重度以上沙化土地基本消失,中度、重度沙化土地转为轻度沙化土地。

如今,草原天路沿线拥有狍子、獾子、狐狸、山鸡、半鹚、百灵等20多种动物和飞禽物种,沿线天然野生植物达1200多种,野生花卉有210多种,空气含氧量高达27%,含负氧离子极高,被誉为“天然氧吧”。这些林草人也成为了逐绿而行的“守望者”。

张家口市林业和草原局生态保护修复科副科长李洪军在草原天路沿线查看树木生长情况。长城网·冀云客户端记者 王守一 摄

“天路”畅通,众多自然和人文景观被唤醒,也给老百姓打开了一扇增收致富的大门。

沉浸于草原天路沿线的美景,王国旺从廊坊来到张北县黄花坪村,借着文旅产业发展的东风,通过租用和翻修当地村屋,打造“乐筑庭院”民宿。以前当地老百姓靠种地每年只有三四千块钱的收入,如今他们当起了“房东”,不仅每年有房租可收,还能在民宿里打工,平时再养上两匹马和骆驼,一年光旅游的收入就有两三万块钱,比以往种地的收入翻了几番。

如今,张家口草原天路把近20个景点穿成了串儿,年均接待游客约300万人次,带动10多万村民增收致富。绿色,成为了张家口一张靓丽的名片。

“看着老百姓靠‘卖风景’赚到了钱,作为建设草原天路的一份子,我们林草人的内心也充满着成就感和自豪感。接下来,我们也将继续践行好绿水青山就是金山银山的理念,守护好这片来之不易的风光。”李洪军自信满满地说。(鸣谢:河北省林业和草原局)