夜幕降临,河北省沧州市中心城区大运河畔的南川老街,灯火闪耀,人流如织。

三年前,这里还是城中村和菜地。自2021年起,沧州市政府在此打造南川老街,复建明代建筑南川楼和朗吟楼,并在其周围修建了46个明清风格的院落。如今,南川老街已成为沧州“夜经济打卡地”和“城市会客厅”。

6月15日,夜幕下的南川老街(无人机拍摄)。(沧州广播电视台供图)

2014年6月22日,作为世界上开凿最早、规模最大、里程最长的人工水道,拥有2500余年历史的中国大运河成功申报世界文化遗产。10年间,大运河沿线八省市在保护、传承、利用大运河文化上下足功夫,结出了丰硕的果实,沧州便是其中之一。

沧州是大运河沿线流经里程最长的城市,境内运河约占大运河总长的八分之一。依托大运河精心打造的南川老街,文创店、书坊、市集等业态丰富,八方游客纷纷前来“打卡”。在这里,古老与时尚相碰撞,文化与旅游相融合,演绎着大运河畔的新蝶变。

除南川老街外,10年间,沧州还陆续建设了园博园、沧州大化工业遗存文化区、百狮园、运河公园等人文地标。其中,中国大运河非物质文化遗产展示馆是大运河沿线具有代表性的非物质文化遗产集中展示地,展示了沿线八省市各类非遗项目1022项。在这里,非遗变得可感、可品、可体验。人们以非遗为媒,与古人“对话”,感受并传承大运河文化。

“00后”张乘伟是展示馆的一名讲解员,作为一个在运河边上长大的孩子,他渴望把大运河的历史、故事、文化讲给更多人听。暑期临近,展示馆正在开发研学课程,让更多孩子近距离了解非遗、爱上非遗、体验非遗。

作为一座因运河而兴的城市,沧州有杂技、武术等非物质文化遗产375项。已有2800多年历史的沧州吴桥杂技的发展、兴盛与大运河有着密切的关系。大运河贯通后,运河两岸码头、城镇快速兴起,人口众多,这为吴桥杂技艺人谋生提供了极佳场所。吴桥被国内外誉为“天下杂技第一乡”和“世界杂技艺术的摇篮”。吴桥杂技于2006年被列为国家级非物质文化遗产。

记者日前来到吴桥杂技大世界,即使在工作日,也有大量游客前来参观,“三仙归洞”、蹬大缸、飞叉、中幡等杂技艺术表演赢得观众的阵阵掌声。

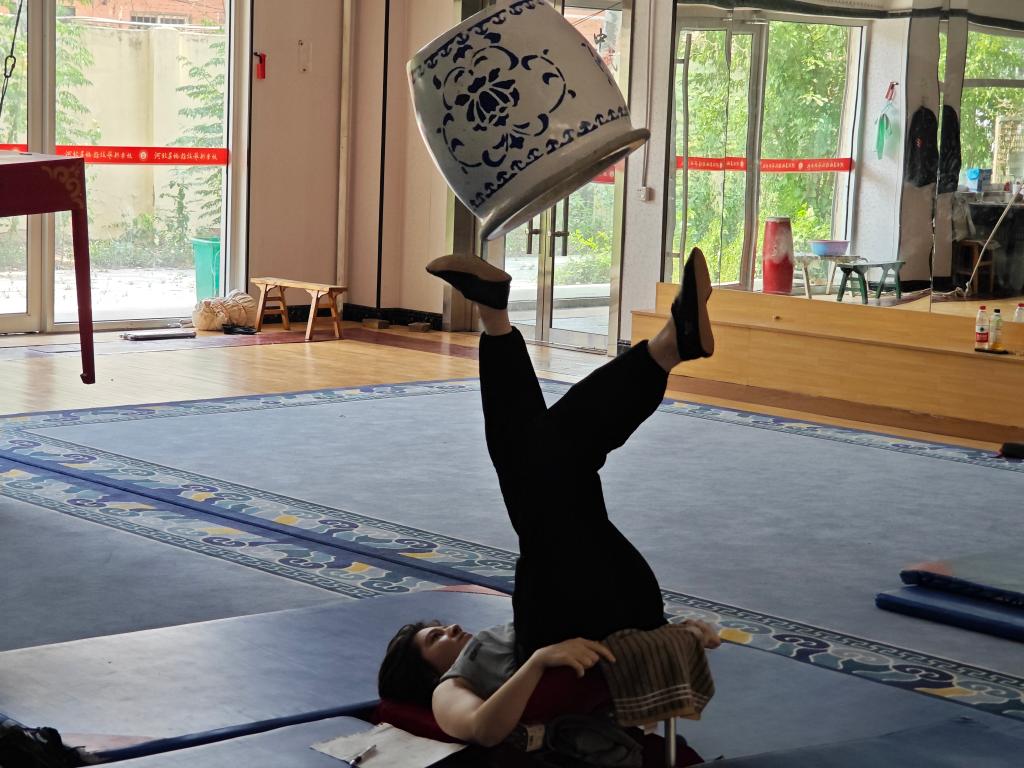

在河北省吴桥杂技艺术学校,记者见到了来自美国的学生杰克·温斯托克。杰克就职于旧金山的一家娱乐公司,因渴望学到一门“独特技艺”,慕名来到吴桥。经过两个多月的训练,她已掌握了一些“蹬大缸”的基础技巧。学校办公室主任刘春晓介绍,自2002年起学校已为27个国家培养杂技人才600多人。

6月14日,来自美国的学生杰克·温斯托克在吴桥杂技艺术学校内练习“蹬大缸”。新华社记者 白林 摄

在运河沿线的沧州市东光县油坊口村,一口干涸了近30年的古井,在2019年复涌出甘甜清澈的井水。74岁的村民霍树合每天都会来古井口取水洗菜做饭。“我小时候就记得井水又多又甜,以后慢慢就没水了。经过大运河治理保护,古井又来水了,我特别高兴。”他说。

6月12日,沧州市东光县油坊口村74岁的村民霍树合(左一)在古井处打水。(沧州广播电视台供图)

古井复涌,是对大运河生态修复的“回报”。2021年以来,沧州对大运河实现了常态化引水,通过4条引水线路共计引水7.385亿立方米,目前市区运河段全线有水,满足了生态景观和旅游通航需求。

“大运河沧州段通水后,两岸的树木更绿了,公园也多了,景色更美了,还引来了大量的水鸟,生态环境得到了明显改善。”沧州市民孙建说。

如今的大运河,已融入沿线百姓的生活。沧州308公里堤顶路全线贯通,并配套建设了城市慢行步道系统。堤顶路修通之后,沿着大运河骑行、郊游、休闲的人们随处可见,两岸百姓的幸福指数明显提升。

得益于生态、文化、旅游等多业态完美融合,越来越多的人来到大运河畔,亲近运河、感知运河,传承着大运河文化。

俯瞰大运河沧州中心城区段(无人机拍摄)。(中共沧州市委宣传部供图)

如同一条绵延不断的中华文明展示“长廊”,有着2500多年历史的大运河如今“青春依旧”。成功申遗十年间,人们更加精心地守望它、呵护它、热爱它。近年来,以中国大运河为主题的对外交流合作越来越多,大运河的故事正在走出国门、联通世界。(记者白林、张粲)