刚刚过去的2024年,我省坚持以深化改革激发创新活力,着力提升创新体系整体效能,推动科技创新和产业创新深度融合。一条条惠企政策快速兑现,一个个核心技术加紧突破,一项项科技成果加速转化……河北的科技创新之路,目标更明确,步伐更坚定。

2024年12月16日,全球首条氢冶金绿色汽车板连铸生产线在河钢集团张宣高科科技有限公司投产。 河钢集团供图

“首个”“首次”不断涌现

2024年12月31日,一种新型储能技术在河北落地了。

经过3个月试运行,位于石家庄的河北建投储能技术有限公司液态空气储能电站,圆满完成并网发电与试运行任务。

运行数据显示,发电能力达到1000千瓦,相当于一小时发电1000度,实现全流程稳定运行。这是我国首个并网试运行成功的液态空气储能电站,填补了国内这一技术领域空白。

2024年,河北科技创新成果丰硕,“首个”“首次”的重大科技成果不断涌现。

去年6月,在国家科学技术奖励大会上,中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司独立完成的“陆上宽频宽方位高密度地震勘探关键技术与装备”项目摘得国家技术发明奖一等奖,河北在该奖项上实现主研项目一等奖零的突破。在该项目成果有力支撑下,我国成功发现塔里木富满油田等3个十亿吨级大油田和4个万亿方大气区。

“保障国家能源安全,我们时刻都有一种紧迫感。”项目第一完成人、东方物探执行董事张少华表示,团队将在新起点再出发,加快打造原创技术策源地,向更深更复杂油气藏领域进军。

几个月后,河北省科学技术奖励大会在石家庄召开,评出首个特等奖。

中国电科网络通信研究院的“低轨卫星星间星地互联网关键技术及应用”项目团队,历经十年,攻克系列技术瓶颈,为我国建设全球覆盖低轨卫星互联网奠定了基础,使我国卫星通信实现从“天星地网”到“空间卫星组网、天地一体组网”的跨越式提升。项目成果已全面应用于卫星互联网规模化系统建设,近三年实现经济效益30多亿元。

企业是创新主体。近年来,我省制定实施一系列政策举措,充分发挥企业创新优势。

推动研发费用加计扣除政策应享尽享,支持企业加大研发投入;高标准组建专精特新“小巨人”企业科技特派团,并为其提供“一对一”科技服务……

政策加力,企业创新更有动力。

河钢集团张宣高科科技有限公司牵头研发的全球首条氢冶金绿色汽车板连铸生产线投产,从直接还原铁、特材到汽车板钢坯,氢冶金链条不断延伸;河北普莱斯曼金刚石科技有限公司采用自主研发的915兆赫微波化学气相沉积金刚石(CVD)设备,在国内率先合成聚变堆用兆瓦级微波窗口材料。

科技创新硕果累累,给经济发展注入强劲动能。数据显示,去年,我省高新技术产业增加值增长11.2%。

2024年12月31日,河北建投储能技术有限公司液态空气储能电站,公司技术人员在巡检设备。张栋梁摄

科技体制改革深入推进

推进科技创新,制度是纲,纲举则目张。

党的二十届三中全会,提出构建支持全面创新体制机制,对深化科技体制改革作出重要部署。

拆障碍,破藩篱——

“长期以来,多维度、分类的科技成果评价体系不健全,指标单一化、标准定量化的问题不同程度存在,亟须破除。”省科技厅相关负责人说。

解决评什么、谁来评、怎么评、怎么用,是科技成果评价改革的必答题。

前不久,省产业技术研究院出台《科技成果权威性竞争性评价和竞价机制工作导引(试行)》,按照技术创新成熟度,将科技成果评价分为基础研究阶段、应用研究阶段、技术开发和产业化阶段。

“我们针对每个阶段的成果特点,分别制定该阶段的权威性竞争性评价内容、评价者的筛选标准、评价的使用方法和评价后的使用目的。”省产业技术研究院相关负责人说,为增强成果评价的精准性和权威性,导引提出,按照该阶段科技成果的评价指标,有针对性地确定各指标赋分权重,实行定性和定量评价指标相结合,对不同成果开展差异化评价。

得益于该评价方法,省产业技术研究院组织专家,从河北省基础研究计划概念验证专项中筛选出两项优质项目,推荐到省基金办进行资金支持,并推动项目与中科康源(唐山)生物技术有限公司等企业开展产学研合作。

出新招,育“好苗”——

金融可以为科技创新注入源头活水,但投资机构对科技型企业往往“不敢投”,难题如何破解?

为给科技创新发展保驾护航,去年,在省科技厅推动下,中国大地财产保险股份有限公司河北分公司在全国率先推出“科技投资研发转化损失保险”产品方案,为科技企业提供多层次风险保障体系。

该保险打破了由企业花钱买保险的传统路径,创新性提出由投资机构支付保费,被投企业科技研发和成果转化项目为保险标的,投资机构与被投企业共同为受益人的保险路径,实现风险投资和科技研发转化的综合保障。

2024年10月25日,随着科技投资研发转化损失保险的首单签约,宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司董事会秘书关梅吃下一颗定心丸。

“这次签约,让我们更有底气搞研发。”关梅说,公司已有8个产品进入临床阶段,他们将加快研发进度,争取让创新药尽快面世,帮助更多肿瘤患者。

改革,要找准束缚科技创新的体制机制障碍,加快形成支持全面创新的基础制度,最大限度激发科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的巨大潜能。

“我省钢铁产业实力雄厚,但研发力量相对分散,基础研究、技术创新和成果转化环节衔接不畅,面临原始创新能力不足、高附加值产品缺乏、产业链延伸不足等问题。”省科技厅相关负责人说。

向改革要答案,去年,河北集中力量办大事,聚焦钢铁领域研究,建设我省首个省实验室,大力推动钢铁向沿海临港布局的同时,通过科技创新支撑引领钢铁产业高端化、智能化、绿色化发展。

“目前,我们正重点围绕生产钢铁材料的长流程、短流程,攻关绿色和极致低碳先进技术,助力钢铁向材料转变,打造在能源、深海、深地、深空领域的高端材料。”燕赵钢铁实验室理事会副理事长、华北理工大学副校长许莹说。

全面启动众筹科研,通过构建市场化研发新机制,撬动多方资本参与技术研发,对产业重大共性难题集中梳理、发起联合攻关,带动产业高质量发展;推进科技成果赋权改革,破解高校院所科研人员“不愿转、不敢转、不能转”问题……

改革深入推进,创新活力加速释放。

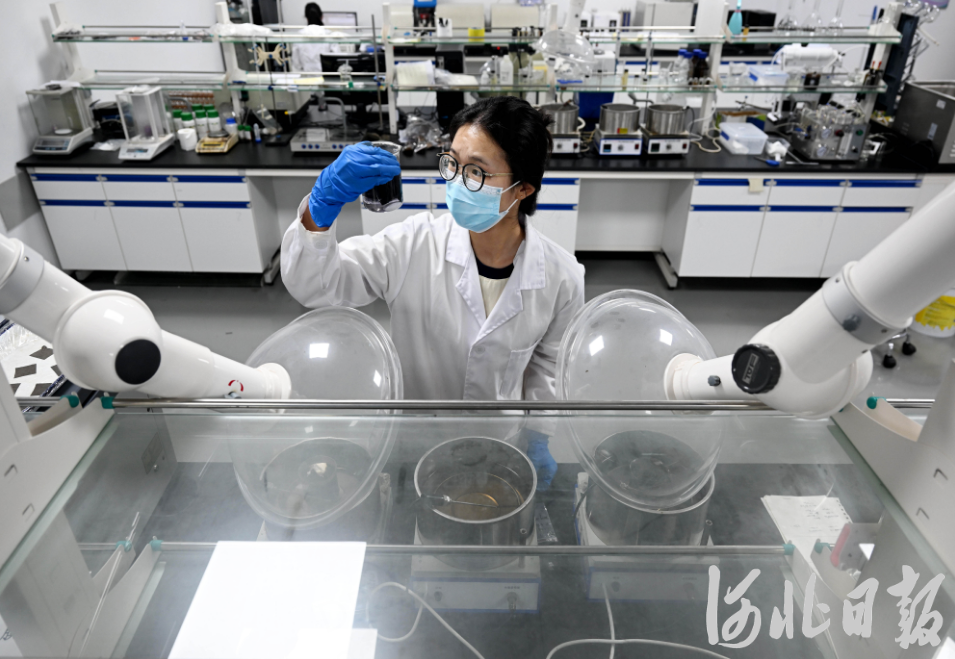

2024年7月24日,在天津工业大学沧州研究院内,来自天津工业大学的研究生正在进行吸附材料制备实验。(河北日报资料片)河北日报记者张昊摄

科技成果加速转化

近日,一批碳纳米材料柔性透明光电薄膜从沧州发运给客户,天冀桢材科技(河北)有限公司董事长耿宏章算了一笔账,光电薄膜试生产一个月,企业已实现营收超100万元。

“这种薄膜可以应用在手机等各种显示设备、触摸板上,相比传统的ITO薄膜(n型半导体材料),更轻、更薄,可随意弯折。”耿宏章告诉记者。

产品硬核、技术高端。可耿宏章说,当初创业,顾虑不小,资金、场地、营销,都是必须翻越的“大山”。

经过遴选,耿宏章的光电薄膜项目获得天津工业大学沧州研究院先进膜材料及应用科技成果转化中试示范平台支持,2024年落地沧州。

“中试示范平台为我们提供厂房、办公场地,并帮着办理手续,提供经费支持。”耿宏章说,从产线建设到首批产品下线只用了10个月。

中试是科技成果向生产力转化的必要环节。

2024年,河北首批立项支持6家科技成果中试示范平台,面向企业、高校或科研院所提供开放服务,为实验室研究成果向产业化阶段过渡提供必要的试验环境和技术支持,打通成果转化“最后一公里”,吸引了一批京津优质成果落地河北。

不仅是打造中试平台示范标杆,去年以来,河北采取一系列举措,助推科技成果转化。

打造和开放创新应用场景,给新技术、新产品提供“试验场”,是河北诸多举措中的“一招鲜”。

去年,依托河北医科大学第一医院开放的手术机器人应用场景,研发在北京、生产在河北的易度河北机器人科技有限公司,将全脑血管造影手术机器人在河北首次应用,并不断迭代升级。

“手术精准度从原来的厘米级,精确到0.1个毫米,还衍生出3类12款新产品,推动血管介入手术从模拟人手到超越人手的发展。”易度河北机器人科技有限公司总经理史文宝说,目前,他们已取得国内首张血管介入机器人三类注册证,获得152件授权专利,并开始A轮融资,相关产品在多家医院应用推广。

截至目前,我省围绕主导产业、特色产业累计发布179项创新应用场景,开展京津冀先进算力应用场景路演等64场供需对接和场景大赛活动,促成签约场景120多个,528项新技术新产品在场景中验证应用,北京主线科技有限公司、深圳市喜悦智慧数据有限公司等一批高成长性科技企业在河北落地。

为强化资金和政策的引导作用,省科技厅向省科技引导基金新注资8亿元,瞄准新技术新产品新场景,完成6项新投项目,投资金额4.2亿元,联合河北清华发展研究院发起设立我省首支概念验证基金。

加快跨区域成果转移转化,河北备案省级以上技术转移服务机构168家,实现所有设区市常设技术市场全覆盖。培训京津冀中高级技术经理人,形成多层次、梯度化技术转移人才培养体系……

数据显示,2024年全省技术合同成交额超1900亿元、同比增加超100亿元,全省吸纳京津技术合同成交额破千亿元,同比增长30%以上。(河北日报记者 王璐丹)